喉において気道防御反射を担う感覚細胞の発見

京都府立医科大学

助教

相馬祥吾

助教

相馬祥吾

喉は、肺を守るための咳や嚥下などの気道防御反射の起点です。本研究では、咳や嚥下を惹起する新たな化学感覚細胞とその細胞内シグナルを同定しました。これらの細胞は慢性咳嗽や嚥下障害の治療標的として期待されます。

私たちが食べたり話したりするときに使う「喉」は、重要な役割を果たしています。喉は食物や飲み物が通る食道と、空気が通る気道が交差する場所であり、誤って異物が気道に入らないよう、上皮粘膜の細胞や神経が環境をモニターし、咳や嚥下などの「気道防御反射」が働いています。これらの反射がうまく働かないと、むせたり、肺炎になったり、あるいは原因不明の慢性的な咳に悩まされることもあります。

上皮にある化学感覚細胞として、舌の味蕾を構成する味細胞が知られています。味細胞はシナプス小胞を持たず、代わりにCALHM1/3という電位依存性イオンチャネルを介してATPを放出する「チャネルシナプス」により情報伝達を行います。本研究では、このチャネルシナプスを持つ新たな上皮の化学感覚細胞を探索することを目的に、全身の臓器にわたり解析を行いました。CALHM1/3を持つ細胞が蛍光タンパクで標識されるレポーターマウスを作出し、44臓器にわたり解析することで、喉頭や咽頭の上皮において希少に存在する細胞を見出しました。

シングルセル・トランスクリプトーム解析により、これらの細胞は、毒素を含む植物抽出物やタバコの煙、空気中の汚染物質、病原体由来の分子など、いわゆる“体に有害な化学物質”に応答する受容体T2Rと、その下流のシグナル分子群を発現していることがわかりました。さらに、T2Rリガンドによる細胞内カルシウム(Ca²⁺)濃度変化、膜電位変動、細胞外へのATPの放出などをイメージングで解析し、苦味成分であるデナトニウムによる活性化を確認しました。

この発見された細胞には「喉頭タフト細胞」と「咽頭味細胞」の2種類があり、それぞれ異なる生理反応を誘発しました。具体的には、デナトニウム刺激により喉頭タフト細胞は咳を、咽頭味細胞は嚥下を誘発しました。通常、苦味物質は舌の味細胞によって検出され、速やかに吐き出されるため喉に到達することは稀です。しかし万が一喉まで達した場合、誤って気道に入るよりも嚥下によって消化管へ送り込む方が、生体にとって安全であると考えられます。また、苦味を呈する病原体由来の化学物質が気道に入った場合には、咳を通じて体外に排出すると考えられます。実際、アレルゲンであるカビの抽出物を用いたモデルでは咳が顕著に増強され、病的な咳過敏との関連が示唆されました。今後、ヒトでも同様の機構が明らかになれば、これらの細胞を標的とした新たな慢性咳嗽の治療法が期待されます。

<掲載ジャーナル>

Channel synapse mediates neurotransmission of airway protective chemoreflexes.

Soma S☨, Hayatsu N☨, Nomura K☨, Sherwood MW☨, Murakami T☨, Sugiyama Y, Suematsu N, Aoki T, Yamada Y, Asayama M, Kaneko M, Ohbayashi K, Arizono M, Ohtsuka M, Hamada S, Matsumoto I, Iwasaki Y, Ohno N, Okazaki Y, Taruno A*.

☨ 筆頭著者、* 責任著者

Cell 188, 2687–2704 (2025)

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.03.007

Soma S☨, Hayatsu N☨, Nomura K☨, Sherwood MW☨, Murakami T☨, Sugiyama Y, Suematsu N, Aoki T, Yamada Y, Asayama M, Kaneko M, Ohbayashi K, Arizono M, Ohtsuka M, Hamada S, Matsumoto I, Iwasaki Y, Ohno N, Okazaki Y, Taruno A*.

☨ 筆頭著者、* 責任著者

Cell 188, 2687–2704 (2025)

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.03.007

<図の説明>

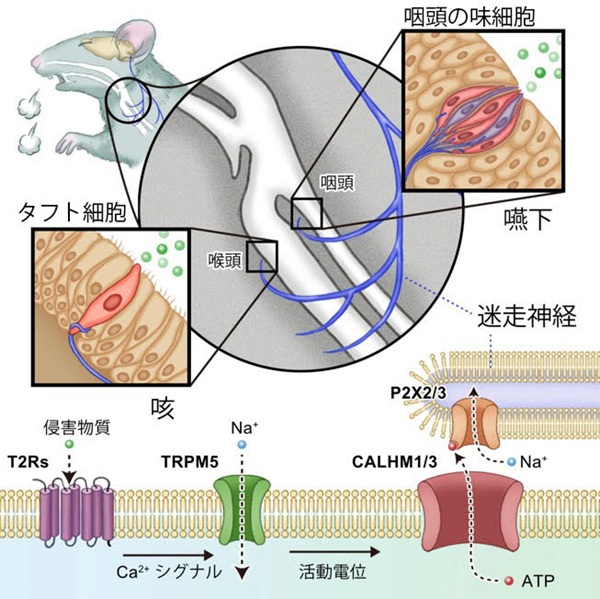

明らかになった咳と嚥下を引き起こす喉の粘膜の細胞分子機構

今回発見された感覚細胞は赤色で示しており、喉頭ではタフト細胞、咽頭では味細胞に該当します。図下部には、これらの細胞における細胞内シグナルカスケードを示しています。侵害化学物質はT2Rを活性化し、細胞内のCa²⁺濃度上昇を引き起こします。このCa²⁺上昇により、Ca²⁺感受性チャネルであるTRPM5が開口し、活動電位が生じます。最終的には、チャネルシナプスにおいてCALHM1/3チャネルが活性化され、神経伝達物質であるATPが求心性の迷走神経へと放出されます。この一連の流れによって、気道防御反射である咳や嚥下が誘発されます。

今回発見された感覚細胞は赤色で示しており、喉頭ではタフト細胞、咽頭では味細胞に該当します。図下部には、これらの細胞における細胞内シグナルカスケードを示しています。侵害化学物質はT2Rを活性化し、細胞内のCa²⁺濃度上昇を引き起こします。このCa²⁺上昇により、Ca²⁺感受性チャネルであるTRPM5が開口し、活動電位が生じます。最終的には、チャネルシナプスにおいてCALHM1/3チャネルが活性化され、神経伝達物質であるATPが求心性の迷走神経へと放出されます。この一連の流れによって、気道防御反射である咳や嚥下が誘発されます。

<研究者の声>

本研究は京都府立医科大学(樽野研究室)と理研(岡崎研究室)を中心とした大型プロジェクトで、筆頭著者5人を含む多くの先生方のご協力により完遂できました。喉の感覚細胞発見を起点に、トランスクリプトーム解析、二光子イメージング、神経活動記録、電顕解析を通じて多角的に検証しました。特に、マウスが咳をしないという通説を覆すため、咳のモデル動物であるモルモットを用いた実験は、研究の信頼性と網羅性を高める上で非常に重要でした。異なる分野の知見が集結し、新たな発見へと繋がったことは、学術研究における共同作業の重要性を示す好例であると考えています。ご協力頂きました先生方に、この場を借りて深く感謝申し上げます。

<略歴>

2009年3月 宮崎大学農学部 応用生物科学科 卒業

2012年9月 大阪大学大学院生命機能研究科 5年一貫制博士課程 早期修了 理学博士)

2012年10月 日本学術振興会 特別研究員(PD)(大阪大学 医学系研究科)

2015年4月 日本学術振興会 特別研究員(PD)(玉川大学 脳科学研究所)

2017年4月 玉川大学 脳科学研究所 礒村研究室 特任助教

2018年6月 カリフォルニア大学アーバイン校 医学部 五十嵐研究室 博士研究員

2019年7月 現職 京都府立医科大学 細胞生理学 助教

2012年9月 大阪大学大学院生命機能研究科 5年一貫制博士課程 早期修了 理学博士)

2012年10月 日本学術振興会 特別研究員(PD)(大阪大学 医学系研究科)

2015年4月 日本学術振興会 特別研究員(PD)(玉川大学 脳科学研究所)

2017年4月 玉川大学 脳科学研究所 礒村研究室 特任助教

2018年6月 カリフォルニア大学アーバイン校 医学部 五十嵐研究室 博士研究員

2019年7月 現職 京都府立医科大学 細胞生理学 助教