シナプスの個性を1細胞丸ごとで可視化する新技術を開発

新潟大学脳研究所

准教授(研究教授)

内ヶ島基政

准教授(研究教授)

内ヶ島基政

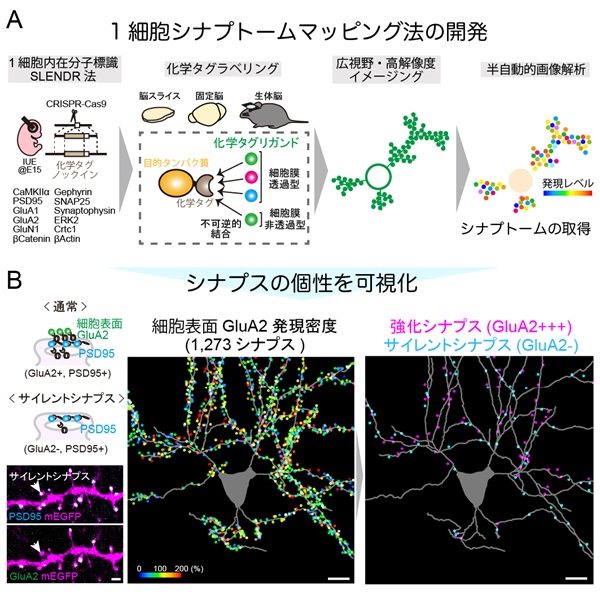

シナプスの個性を1細胞丸ごとで可視化する新技術「1細胞シナプトームマッピング法」を開発しました。これにより、脳内の情報処理メカニズムや、発達障害・認知症などの脳神経疾患における異常なシナプスの理解が飛躍的に進むことが期待されます。

神経細胞が初めて可視化された19世紀後半以降、「ある神経細胞が他の神経細胞からどのような情報入力を受けているのか」を理解することは神経科学における長年の課題でした。神経細胞への情報入力は、その突起のつなぎ目に作られるシナプスと呼ばれる小さな接着構造を通じて行われます。シナプスは神経細胞1個につき約1万個も存在する一方、学習前の弱いシナプスや学習後に強化されたシナプスなど、それぞれが異なる分子構成や分子動態を通じた“個性”を備えています。しかし、これまでの手法では、高解像度で見るとごく一部のシナプスしか観察できず、細胞全体を観察すると1つ1つのシナプスを見分けられないため、1シナプスごとの詳細な解析と細胞全体にわたる大規模な解析を両立させることが困難でした。

本研究では、脳内の1つの神経細胞に存在する全てのシナプスを対象に、ゲノム編集技術を用いて特定の内在シナプス分子に「化学タグ」と呼ばれる特殊な目印をつけました。そのうえで、さまざまな特性を持つ蛍光色素を振りかけて目印を可視化し、機械学習を用いた半自動解析により、数千個のシナプスにおける分子発現量を定量しました。これにより、マウス脳組織内の1つの神経細胞に含まれる最大6,311個のシナプスについて、内在シナプス分子の局在や動態を包括的に解析できる「1細胞シナプトームマッピング技術」を開発しました。

本技術の応用により、興奮性シナプスの情報伝達の強さの指標となる細胞表面のAMPA型グルタミン酸受容体GluA2と興奮性シナプスの構造タンパク質であるPSD95を同一の大脳皮質錐体細胞上で異なる色で標識することで、1,273個のPSD95陽性シナプスにおける細胞表面GluA2の密度を1細胞マッピングすることが可能になりました。さらに、学習・記憶の仕組みの理解に必要であるにも関わらず、これまで1細胞内の分布がよくわかっていなかった、AMPA受容体を豊富に持つ強化シナプスと、AMPA受容体を持たないことから学習準備段階と想定されるサイレントシナプスを1細胞全体で同時にマッピングすることに初めて成功しました。

本技術は、シナプスの“個性”を1細胞丸ごとで可視化することで、シナプスレベルから細胞レベルへとつながる脳内情報処理の全体像の解明に貢献することが期待されます。特に、従来法で見落とされてきたような、少数ながらも機能的に重要と思われる個性的なシナプスをマッピングできれば、脳の情報処理の新たな側面を理解できるようになります。さらに、発達障害や認知症といったシナプスに関連する疾患モデルへの応用により、シナプスの個性の異常を通じてこれらの疾患の病態解明に貢献することも期待されます。

<掲載ジャーナル>

タイトル:Single-cell synaptome mapping of endogenous protein subpopulations in mammalian brain

著者:Motokazu Uchigashima, Risa Iguchi, Kazuma Fujii, Kaito Shiku, Pratik Kumar, Xinyi Liu, Mari Isogai, Chiaki Hoshino, Manabu Abe, Motohiro Nozumi, Yosuke Okamura, Michihiro Igarashi, Kenji Sakimura, Ryoma Bise, Luke D Lavis, Takayasu Mikuni

掲載誌:Nature Communications

日付:2025年11月11日

https://doi.org/10.1038/s41467-025-65813-w

著者:Motokazu Uchigashima, Risa Iguchi, Kazuma Fujii, Kaito Shiku, Pratik Kumar, Xinyi Liu, Mari Isogai, Chiaki Hoshino, Manabu Abe, Motohiro Nozumi, Yosuke Okamura, Michihiro Igarashi, Kenji Sakimura, Ryoma Bise, Luke D Lavis, Takayasu Mikuni

掲載誌:Nature Communications

日付:2025年11月11日

https://doi.org/10.1038/s41467-025-65813-w

<図の説明>

(A) 1細胞シナプトームマッピング法のワークフロー。(B) マウス大脳皮質ニューロンにおける強化シナプスとサイレントシナプスの1細胞内分布への応用。PSD95陽性シナプス(左)における細胞表面GluA2密度の1細胞シナプトームを取得し(中央)、強化シナプス(密度の上位5%)とサイレントシナプス(密度の下位5%)をマッピングした(右)。

<研究者の声>

本研究は、私が新潟大学脳研究所三國研究室に赴任してから6年間にわたって行ってきたものです。研究開始した当初は、まだ産声を上げたばかりの研究室でしたので、何もないところからほぼ自分で必要な実験系を立ち上げるというゼロからのスタートでした。しかし、時間と共に人が増え、できることが徐々に増えていく研究室の成長のダイナミズムに立ち会えたことは非常に良い経験となりました。本研究を通じて連日の議論に付き合っていただいた三國教授や膨大な実験をこなしてくれた磯貝特任助手をはじめ、ご協力いただいた共同研究者の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

<略歴>

2007年北海道大学医学部医学科卒業。2011年北海道大学大学院博士課程修了、同大学大学院助教。2016年米国マサチューセッツ大学医学部ブラドニック神経精神医学研究所訪問研究員。2019年新潟大学脳研究所准教授。2022年新潟大学研究統括機構研究教授。